Entre los años 1850 y 1900, Norteamérica experimentó el mayor periodo de riqueza, productividad y acumulación económica de toda su historia, una auténtica Edad de Oro de las finanzas.

La población de EE UU se triplicó durante ese tiempo, pero es que su riqueza global se multiplicó por trece.

La producción de acero pasó de 13.000 toneladas anuales a más de 11,3 millones y la exportación de productos metálicos de todo tipo (vías de ferrocarril, maquinaría, tuberías) aumentó desde los 6 millones de dólares hasta los 120.

La consecuencia fue inaudita: el número de millonarios del país, menos de veinte en 1850, alcanzó la cifra de 40.000 a finales de siglo XIX.

El éxito industrial de los EE UU (a principios de 1900, Norteamérica producía más acero que la suma de Alemania y Gran Bretaña juntos, una circunstancia inconcebible medio siglo antes) generó algunos de los apellidos más ilustres de la magnificencia financiera.

Dinastías como los Rockefeller, Morgan, Carnegie, Harriman, Frick, Astor o Belmont colocaron en estas fechas los cimientos de sus imperios.

John D. Rockefeller, por ejemplo, ganaba 1.000 millones de dólares al año (calculado en dinero actual) y no pagaba ni un solo céntimo al estado por ello (el impuesto sobre la renta no comenzó a hacerse habitual en EE UU hasta 1914).

Gastar toda esa inmensa riqueza desmesurada se convirtió para muchos de estos afortunados ricachones en una ocupación a tiempo completo, casi más una molestia que un placer.

Un halo de tono pretenciosamente vulgar empezó a vincularse con los caprichos absurdos de este tipo de fortunas repentinas, una privilegiada clase social que empezó a denominarse despectivamente como ‘nouveaux riches’ (nuevos ricos).

Como muestra de este despilfarro ostentoso, el diario New York Times informaba el 26 de marzo de 1883 de la suntuosa fiesta que la señora de William K.

Vanderbilt ofreció a sus invitados con motivo del fin de la cuaresma, un evento en el que se gastó en una única velada 250.000 dólares en comida, bebida, decoración, disfraces y pequeños entretenimientos.

Muchos de estos nuevos ricos viajaron hasta Europa y empezaron a comprar de forma compulsiva todo tipo de obras de arte, mobiliario, antigüedades y casi cualquier cosa que pudiera embalarse y enviarse a América.

En la mayoría de las ocasiones, los vendedores eran aristócratas arruinados que se veían obligados a desprenderse de sus pertenencias más valiosas, acumuladas por sus antepasados durante varias generaciones, ante los precios desorbitados que estaban dispuestos a pagar estos nuevos ricos estadounidenses (carentes en estilo comprador de cualquier rasgo de tradición, cultura o sofisticación).

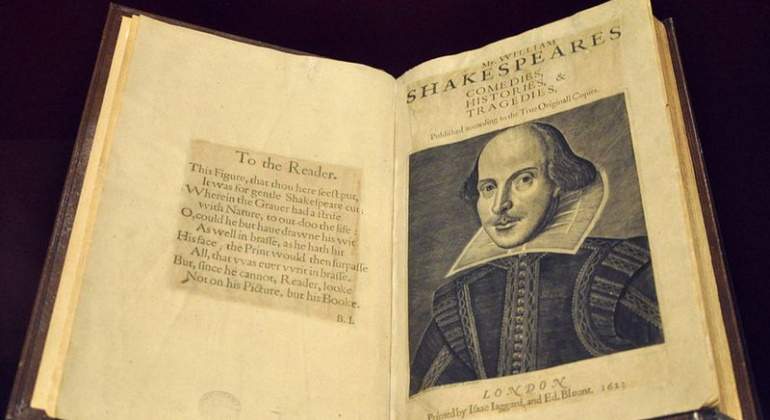

Henry Clay Folger, presidente de Standard Oil, por ejemplo, empezó a coleccionar ‘First Folios’ originales de William Shakespeare, haciéndose con un tercio de la totalidad de los ejemplares disponibles en el mercado (aún hoy en día, su colección, almacenada en la Folger Shakespeare Library de Washington, sigue siendo la más completa del mundo sobre este tema).

El mayor exponente de este tipo de compradores maximalistas fue el magnate de la prensa William Randolph Hearst, quien adquirió todo tipo de tesoros y curiosidades de forma tan desinhibida y antojadiza que necesitó dos gigantescas naves industriales en Brooklyn para almacenar todos sus lujosos cachivaches.

Esta manía acaparadora, ausente de cualquier otro interés artístico más allá de la pura exhibición, fue recogida y ridiculizada en la película de Orson Welles ‘Ciudadano Kane’, una historia inspirada en su vida.

Llevando la excentricidad al extremo, muchos de estos nuevos ricos americanos no sólo empezaron a coleccionar objetos de arte y antigüedades de origen europeo, sino también europeos, propiamente dichos, de carne y hueso (nobles de vieja alcurnia, concretamente).

Durante el último cuarto del siglo XIX, se puso de moda localizar a ilustres aristócratas ingleses, faltos de liquidez pero sobrados de títulos nobiliarios, para emparentar familiarmente con ellos y adoptar así sus ilustres apellidos.

No menos de quinientas jóvenes casaderas, hijas de destacados magnates norteamericanos, se desposaron con condes y barones de antiguo linaje, aunque en horas bajas, para añadir, al placer de lucir sus collares de perlas, el lujo de ser consideradas con pomposos tratamientos.

En definitiva, ésta es la principal razón por la que gran parte del patrimonio privado artístico europeo se halle actualmente en manos de coleccionistas norteamericanos.